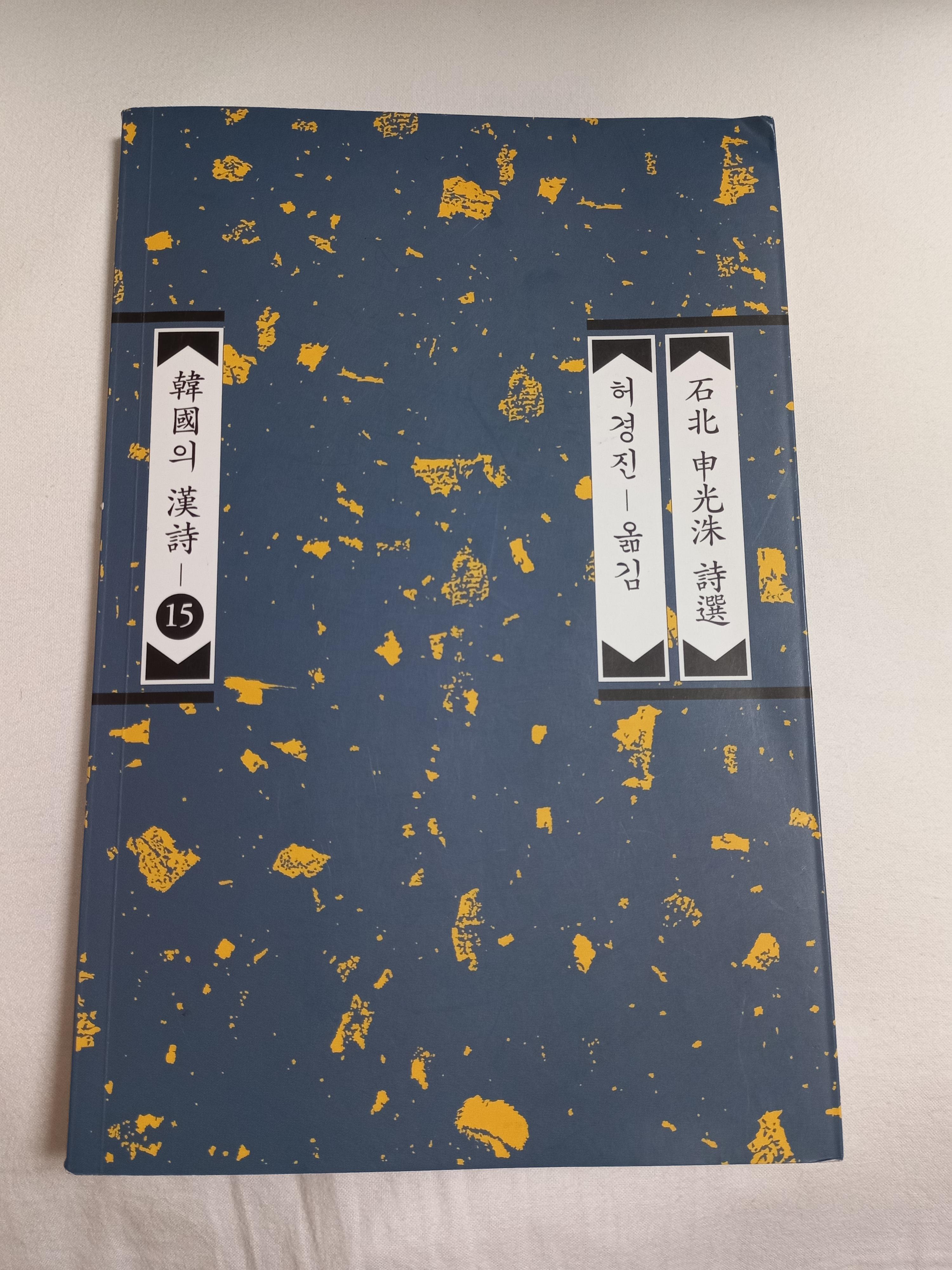

책 - 석북(石北) 신광수(申光洙) 시선(詩選)/ 허경진 옮김/평민사 출판

1989년 11월 초판 1쇄

1993년 6월 초판 2쇄

2021년 5월 개정증보판 1쇄

두께 140쪽

석북 신광수의 생애와 시 - 정민(한양대교수)

석북 신광수(1712~1775, 숙종, 영조, 정조)는 조선 후기 급격한 변화의 시대를 살다 간 불우한 시인.

신광수의 호는 석북이니 오악산인(五嶽山人)이라고도 함. 자는 성연(聖淵), 본관은 고령(高靈)이다.

숙종 38년 2월 3일, 서울 가회방의 재동에서 태어나 향리인 충남 서천군 한산에서 자랐다. 몇 대 이전부터 벼슬과는 담을 쌓은 몰락한 남인의 집안에서 태어남.

실학의 선구자인 반계 유형원의 외증손.

정약용, 채제공 등 남인 실학파 학자들과 가깝게 지냄.

이런 환경은 평생 가난의 구렁에서 벗어날 수 없도록 그를 괴롭혔다. 어려서부터 뛰어난 글솜씨로 주변을 놀라게 했으면서도 세상의 인정은 참으로 더뎠다.

35세에 <등악양루탄관산융마(登岳陽樓歎關山戎馬)>로 한성시에 2등으로 급제, 네 해 뒤에 1750년 진사에 올랐으나 문과 급제는 좌절.

46세 이후로는 아예 과거를 포기, 방랑으로 실의의 심회를 달램.

첫 벼슬은 50세(1761) 겨울, 영릉참봉이라는 낮은 벼슬에 제수됨.(여주에 있는 영릉(조선 17대 효종의 왕릉)관리하는 관리인, 능을 쓸고 치우는 일, 3년 동안 있었음. 평생 가장 마음에 드는 시를 지었다고 회상함. 여강록)

53세에 금부도사가 됨.(이 때 제주도에 감, 풍랑으로 인해 40일 동안 객관에 머무르다가 해신에게 제사를 지내고서야빠져나옴, 탐라록)

60세에 연천 현감 부임.

61세에 기로과(환갑 때까지 급제하지 못한 노인들끼리 모아서 특별히 응시하게 해주는 셤)에 장원급제, 당상관에 오름.

우승지 제수 - 영월부사 - 우승지- 별세(64세)

문명(文名)은 높아 그의 시를 외우며 만나 보기를 원하지 않은 이 없었고 사방에서 배움을 청하는 발길 끊이지 않음. 그의 행시는 널리 회자되었고 특히 '관산융마'는 평양 교방의 기생들에게 훤전되어 '평양 기생 치고 이를 부르지 못하는 자는 일류가 아니다' 할 정도로 유행.

[석북문집]은 모두 16권 8책. 이 중 10권이 시인데 1,200여 수가 실려 있다. 시는 시기별로 묶어 각기 이름을 붙임.

권1~권 4 : 서울과 시골에서 벗들과 어울려 주고 받은 시들

권 2 : 서관록(관서 지방을 여행할 때 지은 시, 벼슬하는 벗들에게 먹을거리를 얻기 위해 떠남)

권 5 : 여강록(여주 영릉참봉으로 있을 때 지은 시)

권 6 : 탐라록(제주도 금부도사로 갔을 때 지은 시)

[북산록]

[임장록]

[월중록]

[관서악부]

그의 아우 신광하는 석북의 시에 대하여 '형님의 시는 오로지 두보를 숭상하였고 이따금 왕유와 맹호연의 경지에 드나들었다'고 평함.

그의 시는 음풍농월하는 풍류의 내용보다 사회현실이나 역사, 산천, 풍속, 인물 등을 실감 있게 묘사함. 자조하는 체념과 연민의 정조 또한 그의 시에 흔히 발견되는 주제. 특히 나그네로 떠돌며 지은 시들에는 재주를 품고도 쓰이지 못하고 질곡의 시대를 가난 속에 살다간 안스런 마음의 자취가 눈에 그릴 듯 선하여 뭉클한 감동을 줌. 여강 시절 사귄 벗 김만중은 대상을 따라 형상을 그려내어 각기 그 묘를 다하였으면서도 얽매이지 않아 다른 이들이 능히 미칠 수 없는 석북의 시를 극찬함.

절창으로 이름 높은 [관서악부]/7언 절구 108수/는 평양감사로 부임해가는 채제공에게 준 전별시로 조선 후기 대표적인 악부시!

문학적 능력과 지식 경륜 등을 펼쳐 볼 기회를 늦도록 제대로 가져보지 못한 석북의 시는 자련자애(自憐自哀)의 서글픔이 주조. 그러나 한편으론 현실에 대한 날카로운 비판과 풍자, 대상에 대한 사실적 세부적 묘사 등에 있어서도 탁월한 시재를 발휘함.

이세춘의 이름이 등장하는 시조는

관서악부 제15수 임.

{처음 부르는 창은 모두 양귀비의 노래.

지금도 마외역의 한을 슬퍼하는 듯해라.

일반 시조에 장단 가락을 붙인 이는

장안에서 온 가객 이세춘일세.}

첨언) 이세춘의 자는 자원(子元)인데 [해동가요]에 김수장, 김천택 등과 함께 명창으로 기록되었다. 이 구절이 시조 창(唱)에 관한 가장 오래된 구절이다.